三浦瑠麗、6年ぶりのエッセイで綴った人生譚「別れたとしても、友人として関係を続ける形が自然な選択肢として受け入れられていいはず」

国際政治学者として知られ、テレビやSNSでも発信を続ける三浦瑠麗。そんな彼女がこの春に上梓した「ひとりになること」(KADOKAWA刊)は、政治や社会を語る従来の論考とは異なり、人間の内面に深く寄ったエッセイ集だ。離婚や子育て、自立と依存、自由への希求──個人的な経験を通して浮かび上がるのは、「誰かと共にいること」と「ひとりで在ること」の間をどう生きるか、という問い。正しさでは割り切れない人間の複雑さに寄り添い、自身の思考と感情を丁寧にすくい取った一冊となっている。今回、執筆の背景や、「自由」と「孤独」についての考えを率直に語ってもらった。

結婚は、「制度上の意味」はあっても、人間関係の本質とは別

──WEBザテレビジョンでの連載「男と女のあいだ」(2024年7月~2025年1月)から始まった本作ですが、どのような切り口を意識されたのでしょうか。

三浦:いわゆる「女性論」や「男女論」に関して、最近のSNSでは不満をぶつけ合うような、少しギスギスした空気があると感じていました。もちろん、男女が分かり合うのは簡単ではありません。でもお互いを求め合い、協力しながら生きていくのが現実です。だからこそ相手に向かって少しだけ手を伸ばしてみる、そんな相互理解の感覚を探ってみたかったんです。担当編集者が私よりずっと若く、結婚についてこれから考える世代だったこともあり、「今まさに悩んでいる人」にも届く言葉を意識しました。

──体験を軸にした語り口は意図的なものでしたか?

三浦:はい。女性作家には、実体験をもとに書く人が多いと思っていますし、私自身もその書き方に親しみがあります。この本ではバージニア・ウルフの言葉も引用していますが、彼女が初めて原稿料を得たときに猫を買ったというエピソードが好きなんですよ。そうした「自由の獲得」や「自分を掘り下げる」という集合的な体験を、本著で呼び起こしたいと思いました。

──ということは、女性に向けた本ということになりますか?

三浦:もちろん、女性に向けた部分はありますが、男性にも読んでほしいと思っています。たとえば「母性」について。「男性は母性を求めすぎる」とよくいわれますが、そもそも「母性って何?」と問い直してみたかった。

たとえば、長年付き合った女性への要求に対し、突然「それは嫌」と言われて男性がショックを受ける話をよく聞きます。それは男性が、女性からの拒絶に対し無防備であることの表れかもしれません。でも、「嫌」と言われた時にはもう手遅れで、男性にとって些細に思えることを、女性はずっと違和感として抱えていたケースは多いんです。

そうした「前提」を男性は見落としがちですし、「誰でも自然に母性を向けてくれる」と無意識に思い込んでいる節もある。そういった部分を、率直に書いておきたかったんですよね。

──多かれ少なかれ、男性は思い当たる節があると思います。

三浦:とはいえ、男性を責めるような内容にはしたくなかったんです。むしろ「異なる存在」として男性に手を伸ばす試みといいますか。ときどき語り口のトーンを変えているのもそのためで、「結論から言ってほしい」と感じる男性読者もいるとは思うけれど、そこには「伝わらなさ」という本質的な問題があると気づいてほしかったんですよね。

その上で、女性も正直に語るべきだと思っています。軽いセクハラ発言でも、大きな問題となる昨今ですが、その背景には、女性がこれまで「許容してきた」歴史もある。実際は我慢してきただけかもしれないし、時とともに意識が変わってきた部分もあるでしょう。私たち自身が、もっと自分の気持ちに正直になる必要があると思うんです。

──男女ともに、自分の「真意」を理解することが必要だと。

三浦:そう思います。自分がどう感じているかすら曖昧なまま、声を上げようとしていることもあるわけですよね。この本ではフェミニズムにも触れていますが、「女性はこうあるべき」という前提に乗っかるのではなく、「その前提自体が本当に確かなものか?」というところから問い直そうとしています。

──こと恋愛や結婚となると、お互い「自立」していたはずの二人が行き違ってしまうのはどうしてなのか。本書ではそこも深く掘り下げていますね。

三浦:たとえば親しい友人同士なら、干渉しすぎず自然体でいられる。ところが恋愛関係になると、そこに「期待」が入り込みやすくなるんですよね。物理的な距離が一気に近づいたことで、すべてを理解し合えたと錯覚してしまう。そして、その期待が裏切られると失望に変わるという。

──関係が深まる前に、依存的な関係に入ってしまうこともありますよね。

三浦:相手を「ありのまま」に見るのではなく、自身の幻想を投影したり、孤独を埋めるための「道具」として扱ったりしたときですね。そうすると相手の気持ちは無視されたままです。

それに、我慢する人って我慢しすぎてしまい、自分の限界に気づかないまま関係性が壊れてしまうことがあるんですよ。だからこそ男女関係は、割と些細なことで崩れてしまう。「あ、この人は違うかも」と思うとすぐ関係を解消する若者は多いですよね。しかもその「些細なこと」って、相手に言ってもらえない場合が多い。

──相手や相手との関係性を、もっと丁寧に見つめる姿勢も大切ですよね。

三浦:まさに。たとえば結婚や恋人といった「型」に当てはめられることで、「こうあるべき」という期待が膨らんでしまう。もともと良好だった関係を「型」が壊してしまうこともあるんです。

結婚という「型」は、たとえば親権の獲得など「制度上の意味」はあっても、人間関係の本質とは別の話じゃないですか。人との距離は揺れ動いて当然です。四六時中一緒にいられなくても、だからといって別れる理由になるわけじゃない。

──おっしゃる通りです。

三浦:大切なのは、日々の暮らしのなかで「他の可能性はないか」と柔軟に見直していく意識ではないでしょうか。それさえあれば、別れずに済んだカップルも、もっと多かったんじゃないかと思います。そして、たとえ別れたとしても、友人として関係を続ける形が自然な選択肢として受け入れられていいはずです。

「かつては“良き人間”になりたかったし、不合理な環境や暴力性も変えられると信じていた」

──SNSが普及したことで、今おっしゃったような「こうすべき」「こうあるべき」といった価値観の衝突が以前より顕著になった気がします。情報も選択肢も増えているのに、逆に生きづらさが増していると個人的に思っているのですが、三浦さんは「SNS時代の自由」についてどう考えていますか?

三浦:本来なら、自由は広がっているはずなんですよね。誰もが発信できるようになって、家父長的な制度も緩やかになりつつある。たとえば婚外子でも、遺産相続の権利が平等に保障されるようになったし、学校での体罰もなくなってきている。

それでも人は、「本当の自由」を手にできていない。なぜかといえば、自由には孤独が伴うから。エーリッヒ・フロムも言っていましたが、自分ひとりで放り出されることの怖さ、「自分しかいない」という実存的不安が人にはあるんです。そして自由意思に基づく恋愛を信じられなくなったとき、結婚のような制度が「安心」に見えてくる。

──なるほど。結婚に「安心」を求めすぎて、関係に縛られてしまうこともありそうですね。

三浦:たとえば、夫婦間に長年性的関係がなくても、相手に対する「独占権」だけは主張したりする。それって、ちょっと不思議じゃないですか?「自分がもう欲していないものを、なぜ他の人に与えたくないのか?」と(笑)。

どちらかが(性的関係を)望んでいて、もう一方が望んでいないならまだわかります。でも、実際には両者が欲していないまま結婚だけ維持していたりする。浮気をきっかけに「私は結婚しているんだから、権利がある」と怒りをぶつけながら、それでも婚姻を続ける……それは、私には「自由」とはまったく逆の行為に思えます。

──自由を得るためには、やはり自立した状態でいることが大切なのでしょうね。

三浦:そう。本当に自立できていれば、自由ってこんなに魅力的なものはないんです。でも「○○させられている」という言い訳を持ち出した瞬間、人生の舵を誰かに預けてしまっている。

私自身、「心の広い人間でいたい」と思いすぎて、譲りすぎてしまうところがありました。相手の望みをすぐに察知して、即座に内面化してしまう。そういう「社会的に女性的すぎる」特徴を、自分の課題として感じています。もちろん、丁寧なコミュニケーションは大切です。ただそれ以上に、「自分が他人の価値観や期待に縛られていないか?」を自分でチェックする視点も欠かせないと思うんです。

──あとがきで書かれていた、「わたしにとっては、戦争やクーデターについて分析することも、外国の政治家の権力行使スタイルの意図を読み解くことも、永田町における人情の機微を見て取ることも、愛するということについて書くことも、畢竟(ひっきょう)、同じ地平にある」という言葉がとても印象的でした。どれも「人間のやること」だからこそ、そこに面白さや関心を感じていらっしゃるのかなと。

三浦:その通りです。人間って理屈だけでは動かないし、同じ間違いを形を変えて繰り返す存在でもある。若い頃はもっと、人間を変えたいと思っていました。自分自身もかつては「良き人間」になりたかったし、不合理なところや暴力性も変えられると信じていたんです。

でも年齢を重ね、「無理に変えようとしなくてもいいのかもしれない」と思うようになりましたね。もちろん暴力はよくないけれど、「ここにダムを作るから、もっといい土地に移ってください」と言われたとき、「でも私はここにいたい!」と思う感情、それもすごく人間的じゃないですか。今の私は、そういう気持ちを理解できるようになりました。だから、合理主義の友人は多いけれど、自分をあんまり合理主義者とは思っていないんです。

──理想主義と合理主義のあいだを行き来しながら、三浦さんは人間の複雑さに向き合っているように感じます。

三浦:ありがとうございます。その人の選択がどれだけ不器用で非合理的に見えたとしても、そこにある「どうしようもなさ」に共感できる人間のほうが、ほんのわずかでも救いを差し出せる気がするんです。私も、そういう目線で「人間」を捉えていたいと思っていますね。

──あとがきで、「あまり手加減をしすぎずに、何かに心を傾ける人生を送りたい」と書かれていました。三浦さんご自身は、その「心を傾けられる何か」をすでに見つけていらっしゃるのでしょうか?

三浦:今はもう、人や組織にあまり期待しなくなりましたね。「こうすべき」「こうして」といったことも、あまり言わなくなりました。その代わり、「必要なら、ここにあるよ」という姿勢で、日々、さまざまな人の相談に応じていますね。それが仕事かどうかは別として。

あとはやっぱり、旅行に出かけたり、娘や友人と過ごしたり、今は「大人だからこそ味わえる楽しみ」を先延ばしせずに大切にしたい。大きな目標に向かって邁進するというより、日々のなかの小さな喜びに手加減せず向き合う。今はそんな感覚でいます。

◉取材・文=黒田隆憲 写真:當麻結菜

関連記事

-

新垣結衣が語りに!“伝説の家政婦”タサン志麻さん夫婦に密着「たくさんの人の心にスッとしみこむはず…」<ふたりのディスタンス>WEBザテレビジョン

新垣結衣が語りに!“伝説の家政婦”タサン志麻さん夫婦に密着「たくさんの人の心にスッとしみこむはず…」<ふたりのディスタンス>WEBザテレビジョン -

東京03の超絶サクセスストーリー 全国ツアーだけで「1年食えるくらいはもらえる」WEBザテレビジョン

東京03の超絶サクセスストーリー 全国ツアーだけで「1年食えるくらいはもらえる」WEBザテレビジョン -

<BLACKPINK>「あつまれ どうぶつの森」内に“BLACKPINK島”がオープン!MVのセットやステージを再現WEBザテレビジョン

<BLACKPINK>「あつまれ どうぶつの森」内に“BLACKPINK島”がオープン!MVのセットやステージを再現WEBザテレビジョン -

松井玲奈、大粒の涙…新型コロナ感染中の思い吐露「人生の中では一番苦しいぐらいの数日間」WEBザテレビジョン

松井玲奈、大粒の涙…新型コロナ感染中の思い吐露「人生の中では一番苦しいぐらいの数日間」WEBザテレビジョン -

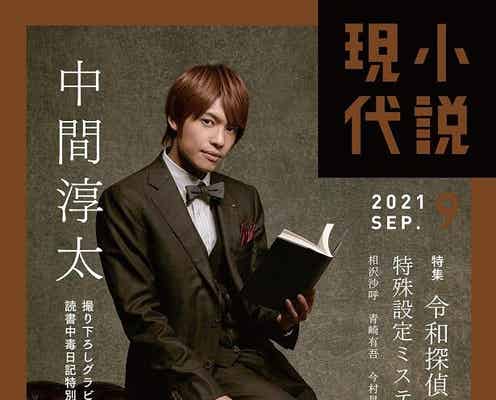

ジャニーズWEST中間淳太 “探偵”イメージの細身スーツで「小説現代」表紙に!推しミステリから自身の創作活動まで明かすWEBザテレビジョン

ジャニーズWEST中間淳太 “探偵”イメージの細身スーツで「小説現代」表紙に!推しミステリから自身の創作活動まで明かすWEBザテレビジョン -

瀬戸朝香、“なかなか良い感じ”7歳長女によるメイクSHOTに反響「優しくて自然な感じすごくいい」「娘さんお上手!」WEBザテレビジョン

瀬戸朝香、“なかなか良い感じ”7歳長女によるメイクSHOTに反響「優しくて自然な感じすごくいい」「娘さんお上手!」WEBザテレビジョン

「ニュース」カテゴリーの最新記事

-

XG、マツコと「一緒にやりたいこと」挑戦「しゃべくり007」でバラエティー番組初登場モデルプレス

XG、マツコと「一緒にやりたいこと」挑戦「しゃべくり007」でバラエティー番組初登場モデルプレス -

島崎遥香、結婚願望に言及 人生プランにスタジオ驚き「関西の方にいいところありました」モデルプレス

島崎遥香、結婚願望に言及 人生プランにスタジオ驚き「関西の方にいいところありました」モデルプレス -

永瀬廉がSixTONES京本大我との交友関係を明かし、高橋海人はtimelesz佐藤勝利と炊飯器の旅で奮闘<キントレ>WEBザテレビジョン

永瀬廉がSixTONES京本大我との交友関係を明かし、高橋海人はtimelesz佐藤勝利と炊飯器の旅で奮闘<キントレ>WEBザテレビジョン -

加護亜依、収入は全盛期の10分の1に モー娘。時代の印税も「事務所から出てったので…」モデルプレス

加護亜依、収入は全盛期の10分の1に モー娘。時代の印税も「事務所から出てったので…」モデルプレス -

大島麻衣、ミニスカから色白美脚披露「スタイル抜群」「可愛すぎ」の声モデルプレス

大島麻衣、ミニスカから色白美脚披露「スタイル抜群」「可愛すぎ」の声モデルプレス -

竹財輝之助“光博”が「腹いせでやった」と告白、偽装工作の真相に「麻矢がかわいそう」の声<夫よ、死んでくれないか>WEBザテレビジョン

竹財輝之助“光博”が「腹いせでやった」と告白、偽装工作の真相に「麻矢がかわいそう」の声<夫よ、死んでくれないか>WEBザテレビジョン -

「ほんとにPAPAの存在はすごい」平愛梨、夫・長友佑都と息子たちの再会SHOTに反響ENTAME next

「ほんとにPAPAの存在はすごい」平愛梨、夫・長友佑都と息子たちの再会SHOTに反響ENTAME next -

不動の人気コスプレイヤー・えなこ、『刃牙』名シーンを再現!「見事な脱力!」「さすがすぎる…」ENTAME next

不動の人気コスプレイヤー・えなこ、『刃牙』名シーンを再現!「見事な脱力!」「さすがすぎる…」ENTAME next -

杉浦太陽、手作り納豆パスタ披露「野菜たっぷりで美味しそう」「レシピ気になる」の声モデルプレス

杉浦太陽、手作り納豆パスタ披露「野菜たっぷりで美味しそう」「レシピ気になる」の声モデルプレス