齊藤工「受け身は性に合わない」 監督業への挑戦 俳優歴14年で新たなステージへ モデルプレスインタビュー

2014.06.19 18:00

views

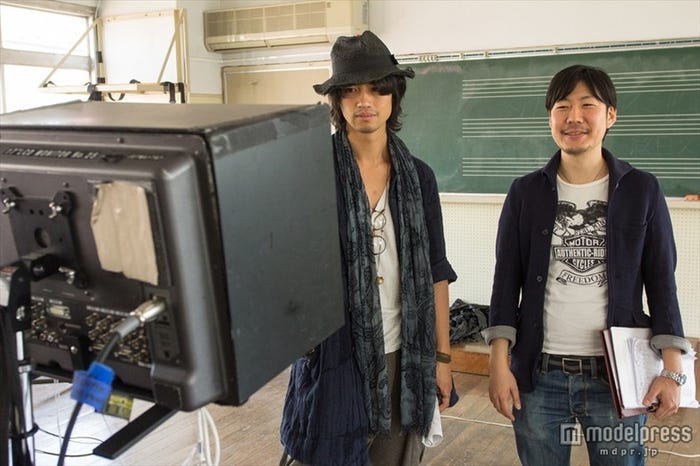

俳優の齊藤工が監督をつとめるショートフィルム『半分ノ世界』が、米国アカデミー賞公認の国際短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル&アジア2014(SSFF&ASIA)」で公開された。監督業に挑んだことで明確になったのは、1人の“発信者”として描く未来。モデルプレスのインタビューで、ものづくりに対する揺ぎない情熱を語った。

音楽・映像業界の活性化を目的とした「SSFF&ASIA」×「UULA(ウーラ)」ショートフィルム特別製作プロジェクトとして、人気アーティストの楽曲をモチーフとしたオリジナルショートフィルム全6作品が制作された。その一環である齊藤工監督作品『半分ノ世界』は、齊藤自身も大ファンだという大橋トリオの『HONEY』をモチーフに、全日制高校に通う女子高生(田辺桃子)と定時制高校に通う青年(井浦新)の、机の落書きを介した心の交流を描くラブストーリー。単純な男女の恋愛ではなく、精神的な深い繋がりを繊細に表現する。

【SPECIAL INTERVIEW】常に発信者であること「受け身は性に合わない」

―まず始めに、今回のオファーを受けた際の率直な心境をお聞かせください。

齊藤:最初は困惑しましたね。以前『サクライロ』(2012)という作品を監督・主演で撮りましたが、自分としては監督志望ではなく企画・プロデュースのほうをやっていきたいと思っていたので、正直ちょっと驚きました。ただ僕の場合、14年ほど俳優をやってきた中で知り合ってきた優秀なクリエイター達にお声がけできるという事が、新人監督になくて自分にはある唯一の特権だった。だから特に生命線である脚本という部分を、自主舞台やプライベートでも付き合いのある金沢知樹さんにお願いできるのであれば、成立するんじゃないかなと思ったんです。

― 音楽をモチーフにした作品という点に関してはいかがでしたか?

齊藤:音楽と映画の関係性はとても深く、僕はかなりの割合で重要なものだと思っていますので、このプロジェクト自体は僕にとってはすごく自然というか、健康的なものでした。過去の作品を観せていただきましたが、曲と共にエピソードが膨らんでいくというか…その曲を聞くと、その物語も付随して蘇ってくるというものになる気がしました。『ゆっきーな』(2010/渡邊世紀監督、木下優樹菜主演。大黒摩季『あなただけ見つめてる』をモチーフにした作品)を拝見したんですけど、素晴らしかったんです。曲をエンディングに使うパターンもあれば、『ゆっきーな』のようにカラオケにしたり…色々あるんだなと思いましたし、海外ではこういったミュージックショートが盛んだと(SSFF&ASIA代表の)別所(哲也)さんに言われ、勉強も含めてお受けしました。

― 撮影に入るまでの土台作りは、どのようなプロセスを踏んでいきましたか?

齊藤:期間がふんだんにあったわけではなく結構急ピッチだったんですが、一番こだわりたかったのは脚本だったのでかなり書き直してもらいました。金沢さんも自分も90分っていう尺度でものづくりをしてきた人間なので、今回のショートフィルムに与えられた15分という感覚がなかなかしっくりきていなくて。そのへんの不慣れな部分も含めて、脚本に時間がかかったというのはありますね。家造りで言えば骨格の部分なので、妥協は絶対しちゃいけないなと。とはいえキャスティングだったり、アニメーション部分をアニメーターに投げなきゃいけないということもあったので、結構綱渡りなプランニングではありました。

― アニメを使ったのは監督のアイデアですか?

齊藤:一応そうですね。大橋トリオさんの曲を選んだっていうところからなんですが、『HONEY』を聴いた時に、リアルタイムで起こる現実のドラマ性プラス、想像や妄想といった脳内の部分を描きたいなと思ったんです。既に柿本ケンサクさんが作った素敵なPVがありますが、それ以上に大橋さんの声というのは非常に映画的で。聴いた人それぞれの脳内に映像が浮かぶような世界観なので、自分としてもその感覚は大事にしたいなと。それが机の上の落書きが動くというアニメに反映されました。当初は2人が会わないっていうことにしたくて、今ネット上では自分の代わりのキャラクター同士が接点を持つみたいなことがあると思いますが、机の上の落書きがまさにそれです。

― 結果的に、2人が対面するシーンが組み込まれましたね。

齊藤:そこは脚本の中で金沢さんが書いてきた部分だったんですよ。僕の中では絵の中で終わるというイメージだった。2人が会うのは数年後のシーンなので、主役の田辺さんには回想も含めると3つの時代を課したことになる。そこをあえてテロップを入れず、表情の変化だけで見せていくというのを、彼女は見事に表現してくれたと思っています。あのシーンは女優さんに賭けたっていうのはあります。

― 『HONEY』はハッピーなウエディングソングとして定着していますが、今回の『半分ノ世界』では、主人公の抱える心の闇が物語の重要な部分を担っています。

齊藤:PVが結婚式のプライベートビデオをつないだものなのでウエディングソングとされていますけど、大橋さんご本人は決してウエディングソングという訳ではないとおっしゃっていまして、僕と金沢さんも実は歌詞を見てそう思ったんですよ。もっと本質的な、下手したら男女という概念よりもさらに深い部分での物語なのではないかと解釈しました。

― 今作で描きたかった、大きなテーマみたいなものは。

齊藤:そんな大義名分はないんですが、やっぱり浄化というか、何かが昇華していくっていうことは結果的に宿ったなと思っています。僕は映画の魅力って「余韻」や「後味」だと思うんですよ。それがほんの少しでもいいので、観てくださった方の日常に力添えできたらという風には思っていますし、自分自身そういう映画が好きです。

― 監督としての作品への関わり方は、どのようなスタンスでしたか?

齊藤:色々なタイプの監督さんがいると思いますが、僕の場合は「託す」っていう感じですね。脚本だったら、茶々は入れますし願望もぶつけますけど、もうその職人に託すっていう感じですかね、乱暴に言うと。とはいえ監督はある程度の指針を見せたほうがいいと思うので、それを台本で反映できたのは良かったんですけど、優秀な人材が揃えば監督って意外とすることがないんじゃないかなということが今回判明しました。「しゃしゃり出ない」ってことをモットーにしていましたね。

― 主人公の眼帯も監督のアイデアでしたよね。

齊藤:アイデアというか好奇心で、ビジュアルインパクトが欲しかった。『月光の囁き』(1999)という漫画原作の塩田明彦監督の作品があって、眼帯をした女子高生がSMに目覚めていくという話なんですけど、それへのオマージュもちょっとあります。目は2つというのが常なんですが、それを1つにすることで、そこにみんな意識がいくんですよね。片目を隠して、情報が少ない中始まりたかった。とはいえ状況説明はしないとなという。そのへんは『リッチーとの一日』(2012)という、去年のアカデミー賞で短編実写映画賞をとった作品をモデルにしていますね。18分の作品で、主人公がバスタブで自殺未遂というシーンから始まるんですが、あれもこれも詰め込まず、主人公がどういう状況なのかということと、あとは本当に必要最低限の登場人物だけ。今回、15分という時間がそのように絞り込んでくれたので、僕の中でも譲れないものと、なくてもいいセンテンスを明確にしていく作業が撮影前に必要でした。それは実は、僕としてはやりやすかったですね。あまりにも自由を与えられていると、多分もっとさまよって、着地できてなかったんじゃないかなとは思います。

齊藤:僕が空気を作るというタイプではないので、普段から互いに仕事をしている撮影スタッフの方々が現場作りをしてくれました。皆さん僕が頼りないということを分かっているので、そこに甘えましたね。細かい演出は特にしていませんし、演技プランや役の造形みたいなものにも立ち入ってないんです。ただ、動線だけは指示しました。ここから来てここに座るとかシンプルなものですけど、僕は一番大事なことだと思っています。あとは間合いだったり、瞬きを少なくしてほしいとか、もう本当に細かい部分に関しての「お願い」ですよね。気が向いたらこういう風にしてほしい、こういうバージョンにトライしたいというようなことは言いましたけど、演出家的な理論もないですし、現場で何かを強く引率したっていう感じはないですね。

― 弱冠14歳で圧巻の存在感を放った主演の田辺さんは、監督が実際に演技をして指導してくれたことが心強かったとおっしゃっていました。

齊藤:言葉でうまく説明できなかったので、こんな感じがいいってやってみたんです。モニターを見ていて、“自分が観たい画”を撮りたかった。もうその時点で意識としては観客なんです。この人のこういう表情が見たい、それは決して晴れやかな前向きなものだけじゃなくて…その人の本当の顔を撮りたかったんです。当然なんですけど、タレントプロフィールってみんなコマーシャル向けの表情で、ポップでライトなものじゃないですか。でもそれだけじゃなくて、その裏側にある部分。僕は彼女のそういう部分を、3年前に共演した時(※ドラマ『ハガネの女 season2』)にだいぶ見てきたので、今回の作品はそれがメインで、最後にちょっと救いがあるっていう風にしたかった。そういう意味では、キャスティングが通った段階で僕は1つのゴールテープを切った感じはありましたね。

― 今回の監督業を通じて、新たに見えてきたものはありましたか?

齊藤:過信しないってことですかね。自分は映画をたくさん観ているから、じゃあ独創的な発想や映像表現ができるかって言ったらそんなこともなく。それよりも現場で色んな職人さん達と同じ方向を目指すっていうことが功を奏するんだなと感じましたし、自分が俳優として関わる現場もそうあるべきだなと思いました。“一俳優部”なんだなと。映っているのは俳優なので役割としては大きなものに見えるかもしれないですけど、照明部、撮影部、美術部、メイク部、音声部、衣装部…みんなの総合力なので、みんながどの方向を向いているかがはっきりしていると、こんなにも健康的な現場になるんだなという風に思ったんですよ。でもそれってやっぱり脚本なんですよね。誰が出るとか、誰が監督だとかじゃなくて、いい本にはみんな作業しに来るだけじゃなくて好奇心を持って、プラスアルファのクリエイティブな感情で入ってくれるので。これがいかに大事かっていうことを痛感しました。僕は我ながらこの作品をすごく気に入っています。

― 既に「SSFF&ASIA 2014」にて上映されていますが、作品をご覧になった方からの声は届いていますか?

齊藤:はい。「主役の子がいいね」ってすごく言ってもらえますね。

― それはとても嬉しいことですよね。

齊藤:最高に嬉しいですね。僕はこの作品が彼女と脚本家の金沢さんの名刺になったらいいなと思っているんですよ。もちろん僕自身にとってもそうなんですけど、それ以上に僕が本当に素晴らしいと思った2つの才能なので、お2人に何かプラスの効果があったらいいなと。観た方によって違うと思いますが、どこかをピックアップして良い印象を持ってくれれば、僕としては満足なんですね。

齊藤:今回は奇跡的なものの生まれ方だったので、それがもう1回起きるとは思えないんですよね、正直。だけど最初、別所さんの所に企画を持っていったように、僕は企画を勝手にいっぱい持っていて、今はコメディを作ろうとしているんです。僕以外全員芸人さんで。それは企画・プロデュースと出演なんですが、プレイヤーだけじゃなくて、ものを作る意識というのは今回の経験で非常に強まりましたね。今回のプロジェクトは『HONEY』という曲からインスパイアされたものというルールの中で作ったので、今度はそれが全くない条件で作ってみたらどうなんだろうともどこかでは思っていまして。今回の作品を色んな映画監督に見せたら、「隙がない」って言われたんです。「隙」も映画の魅力で、個性だったりするから、と。その意見は確かにそうだなと思ったので、監督を今後二度としないってこともないと思います。

― そういった企画は常に頭に浮かんでくるものなのですか?

齊藤:原作を探したり、あとはリメイクですね。昔の映画を比較的多く観ている人間なので、この年代でやっていたものを現代に置き換えたら面白いんじゃないかというものがたくさんあるんです。行定勲監督の『円卓 こっこ、ひと夏のイマジン』(2014)という作品も、クランクイン前に小津安二郎の『大人の見る繪本 生れてはみたけれど』(1932)というサイレント映画をみんなに見せたそうです。昭和7年の話なんですけど、子供同士のヒエラルキーと親同士の力関係が逆だったりする。それって確かに現代にも置き換えられるんですよね。僕は残っている作品は決して額縁に入れるべきじゃなく、そういった普遍的なテーマを現代に置き換えて表現するということをすべきだという気はしています。

あとは絵本を実写化したいのもありますし、完全オリジナルで書いているものもあります。企画書として文字起こししていないものもありますが、自分の中では1個じゃなく、色んな球を持っていたいなと思っています。それって14年間俳優をやってきて、今までできなかったことなんですよ。なかなか状況的にできなかったことが、もし今の環境で許されるんであれば、僕はやりたいなと。俳優だけやっていくつもりもないし、連続ドラマのループの中で擦り切れて居なくなるっていうのは、望んではいないので。ものを作っていくという姿勢は常に持っていたいし、今回それを形にしてくださったのですごくありがたいタイミングだったなと思っています。

― では最後に、夢や目標を実現するために大切にしていることを教えてください。

齊藤:こうやって人に言うってことじゃないですかね。公言すると引くに引けなくなったりするんですよね。言葉にするって、半分自分に対して言ってるようなものじゃないですか。だから根拠のない自信でもいいんですけど、口にするってことは大事な気がしています。

― 常に発信していくこと。

齊藤:そうですね。受け身の態勢が自分の性に合わないんですよね。海外を見ると、肩書きが役者という人が少ないくらい、皆さんプロデュースやライター、ディレクションなどをしていて、当たり前のように発信者なんですよね。発信者がプレイヤーをしているっていう。それが日本にあってもいいんじゃないかなと思っているんです。でもそうじゃないシステムが日本には根付いていて、それを否定するつもりは毛頭ないんですが、僕みたいなイレギュラーなルートを模索し出す人間がいてもいいと思うし、若い世代の方に…真似したくないと思われてもいいんですけど(笑)、「あんなのもありなんだ」って思わせたいなというのはあります。

― ありがとうございました。

俳優として刻んだ14年間のキャリアがあったからこそ、巡ってきた監督業というチャンス。それを真摯に全うした彼は今、新たなステージを迎えようとしていた。飽くなき探究心でエンターテインメントに向き合い、隠れた才能を見出していく―そうして生まれる作品たちを今、多くの人が待ち望んでいる。(モデルプレス)

監督:齊藤工

楽曲名:大橋トリオ『HONEY』

視聴方法:ソフトバンク店頭 または UULA Webサイトより会員登録→アプリをダウンロード

出生地:東京都

身長:184cm

血液型:A型

15歳の頃にモデルとして活動をスタート。メンズ雑誌「MEN'S NON-NO」や「POPEYE」、国内の各ショー、パリ・コレクションなどで活躍した後、2001年に「時の香り~リメンバー・ミー~」で俳優デビューを果たした。近年では、大河ドラマ「八重の桜」(NHK、2013年)、「仮面ティーチャー」(日本テレビ系、2013年7月期)、「ミス・パイロット」(2013年、10月期)、「僕のいた時間」(フジテレビ系、2014年1月期)など数々の話題作に出演。このほか「抱きしめたい」(2014年)、「劇場版 仮面ティーチャー 」(2014年)などの映画、CM・雑誌等で活躍している。

【SPECIAL INTERVIEW】常に発信者であること「受け身は性に合わない」

―まず始めに、今回のオファーを受けた際の率直な心境をお聞かせください。

齊藤:最初は困惑しましたね。以前『サクライロ』(2012)という作品を監督・主演で撮りましたが、自分としては監督志望ではなく企画・プロデュースのほうをやっていきたいと思っていたので、正直ちょっと驚きました。ただ僕の場合、14年ほど俳優をやってきた中で知り合ってきた優秀なクリエイター達にお声がけできるという事が、新人監督になくて自分にはある唯一の特権だった。だから特に生命線である脚本という部分を、自主舞台やプライベートでも付き合いのある金沢知樹さんにお願いできるのであれば、成立するんじゃないかなと思ったんです。

― 音楽をモチーフにした作品という点に関してはいかがでしたか?

齊藤:音楽と映画の関係性はとても深く、僕はかなりの割合で重要なものだと思っていますので、このプロジェクト自体は僕にとってはすごく自然というか、健康的なものでした。過去の作品を観せていただきましたが、曲と共にエピソードが膨らんでいくというか…その曲を聞くと、その物語も付随して蘇ってくるというものになる気がしました。『ゆっきーな』(2010/渡邊世紀監督、木下優樹菜主演。大黒摩季『あなただけ見つめてる』をモチーフにした作品)を拝見したんですけど、素晴らしかったんです。曲をエンディングに使うパターンもあれば、『ゆっきーな』のようにカラオケにしたり…色々あるんだなと思いましたし、海外ではこういったミュージックショートが盛んだと(SSFF&ASIA代表の)別所(哲也)さんに言われ、勉強も含めてお受けしました。

― 撮影に入るまでの土台作りは、どのようなプロセスを踏んでいきましたか?

齊藤:期間がふんだんにあったわけではなく結構急ピッチだったんですが、一番こだわりたかったのは脚本だったのでかなり書き直してもらいました。金沢さんも自分も90分っていう尺度でものづくりをしてきた人間なので、今回のショートフィルムに与えられた15分という感覚がなかなかしっくりきていなくて。そのへんの不慣れな部分も含めて、脚本に時間がかかったというのはありますね。家造りで言えば骨格の部分なので、妥協は絶対しちゃいけないなと。とはいえキャスティングだったり、アニメーション部分をアニメーターに投げなきゃいけないということもあったので、結構綱渡りなプランニングではありました。

― アニメを使ったのは監督のアイデアですか?

齊藤:一応そうですね。大橋トリオさんの曲を選んだっていうところからなんですが、『HONEY』を聴いた時に、リアルタイムで起こる現実のドラマ性プラス、想像や妄想といった脳内の部分を描きたいなと思ったんです。既に柿本ケンサクさんが作った素敵なPVがありますが、それ以上に大橋さんの声というのは非常に映画的で。聴いた人それぞれの脳内に映像が浮かぶような世界観なので、自分としてもその感覚は大事にしたいなと。それが机の上の落書きが動くというアニメに反映されました。当初は2人が会わないっていうことにしたくて、今ネット上では自分の代わりのキャラクター同士が接点を持つみたいなことがあると思いますが、机の上の落書きがまさにそれです。

― 結果的に、2人が対面するシーンが組み込まれましたね。

齊藤:そこは脚本の中で金沢さんが書いてきた部分だったんですよ。僕の中では絵の中で終わるというイメージだった。2人が会うのは数年後のシーンなので、主役の田辺さんには回想も含めると3つの時代を課したことになる。そこをあえてテロップを入れず、表情の変化だけで見せていくというのを、彼女は見事に表現してくれたと思っています。あのシーンは女優さんに賭けたっていうのはあります。

― 『HONEY』はハッピーなウエディングソングとして定着していますが、今回の『半分ノ世界』では、主人公の抱える心の闇が物語の重要な部分を担っています。

齊藤:PVが結婚式のプライベートビデオをつないだものなのでウエディングソングとされていますけど、大橋さんご本人は決してウエディングソングという訳ではないとおっしゃっていまして、僕と金沢さんも実は歌詞を見てそう思ったんですよ。もっと本質的な、下手したら男女という概念よりもさらに深い部分での物語なのではないかと解釈しました。

― 今作で描きたかった、大きなテーマみたいなものは。

齊藤:そんな大義名分はないんですが、やっぱり浄化というか、何かが昇華していくっていうことは結果的に宿ったなと思っています。僕は映画の魅力って「余韻」や「後味」だと思うんですよ。それがほんの少しでもいいので、観てくださった方の日常に力添えできたらという風には思っていますし、自分自身そういう映画が好きです。

― 監督としての作品への関わり方は、どのようなスタンスでしたか?

齊藤:色々なタイプの監督さんがいると思いますが、僕の場合は「託す」っていう感じですね。脚本だったら、茶々は入れますし願望もぶつけますけど、もうその職人に託すっていう感じですかね、乱暴に言うと。とはいえ監督はある程度の指針を見せたほうがいいと思うので、それを台本で反映できたのは良かったんですけど、優秀な人材が揃えば監督って意外とすることがないんじゃないかなということが今回判明しました。「しゃしゃり出ない」ってことをモットーにしていましたね。

― 主人公の眼帯も監督のアイデアでしたよね。

齊藤:アイデアというか好奇心で、ビジュアルインパクトが欲しかった。『月光の囁き』(1999)という漫画原作の塩田明彦監督の作品があって、眼帯をした女子高生がSMに目覚めていくという話なんですけど、それへのオマージュもちょっとあります。目は2つというのが常なんですが、それを1つにすることで、そこにみんな意識がいくんですよね。片目を隠して、情報が少ない中始まりたかった。とはいえ状況説明はしないとなという。そのへんは『リッチーとの一日』(2012)という、去年のアカデミー賞で短編実写映画賞をとった作品をモデルにしていますね。18分の作品で、主人公がバスタブで自殺未遂というシーンから始まるんですが、あれもこれも詰め込まず、主人公がどういう状況なのかということと、あとは本当に必要最低限の登場人物だけ。今回、15分という時間がそのように絞り込んでくれたので、僕の中でも譲れないものと、なくてもいいセンテンスを明確にしていく作業が撮影前に必要でした。それは実は、僕としてはやりやすかったですね。あまりにも自由を与えられていると、多分もっとさまよって、着地できてなかったんじゃないかなとは思います。

「本当の顔」を撮りたかった

― 実際に撮影に入られてから、現場の雰囲気作りの面で心がけたことは?齊藤:僕が空気を作るというタイプではないので、普段から互いに仕事をしている撮影スタッフの方々が現場作りをしてくれました。皆さん僕が頼りないということを分かっているので、そこに甘えましたね。細かい演出は特にしていませんし、演技プランや役の造形みたいなものにも立ち入ってないんです。ただ、動線だけは指示しました。ここから来てここに座るとかシンプルなものですけど、僕は一番大事なことだと思っています。あとは間合いだったり、瞬きを少なくしてほしいとか、もう本当に細かい部分に関しての「お願い」ですよね。気が向いたらこういう風にしてほしい、こういうバージョンにトライしたいというようなことは言いましたけど、演出家的な理論もないですし、現場で何かを強く引率したっていう感じはないですね。

― 弱冠14歳で圧巻の存在感を放った主演の田辺さんは、監督が実際に演技をして指導してくれたことが心強かったとおっしゃっていました。

齊藤:言葉でうまく説明できなかったので、こんな感じがいいってやってみたんです。モニターを見ていて、“自分が観たい画”を撮りたかった。もうその時点で意識としては観客なんです。この人のこういう表情が見たい、それは決して晴れやかな前向きなものだけじゃなくて…その人の本当の顔を撮りたかったんです。当然なんですけど、タレントプロフィールってみんなコマーシャル向けの表情で、ポップでライトなものじゃないですか。でもそれだけじゃなくて、その裏側にある部分。僕は彼女のそういう部分を、3年前に共演した時(※ドラマ『ハガネの女 season2』)にだいぶ見てきたので、今回の作品はそれがメインで、最後にちょっと救いがあるっていう風にしたかった。そういう意味では、キャスティングが通った段階で僕は1つのゴールテープを切った感じはありましたね。

― 今回の監督業を通じて、新たに見えてきたものはありましたか?

齊藤:過信しないってことですかね。自分は映画をたくさん観ているから、じゃあ独創的な発想や映像表現ができるかって言ったらそんなこともなく。それよりも現場で色んな職人さん達と同じ方向を目指すっていうことが功を奏するんだなと感じましたし、自分が俳優として関わる現場もそうあるべきだなと思いました。“一俳優部”なんだなと。映っているのは俳優なので役割としては大きなものに見えるかもしれないですけど、照明部、撮影部、美術部、メイク部、音声部、衣装部…みんなの総合力なので、みんながどの方向を向いているかがはっきりしていると、こんなにも健康的な現場になるんだなという風に思ったんですよ。でもそれってやっぱり脚本なんですよね。誰が出るとか、誰が監督だとかじゃなくて、いい本にはみんな作業しに来るだけじゃなくて好奇心を持って、プラスアルファのクリエイティブな感情で入ってくれるので。これがいかに大事かっていうことを痛感しました。僕は我ながらこの作品をすごく気に入っています。

― 既に「SSFF&ASIA 2014」にて上映されていますが、作品をご覧になった方からの声は届いていますか?

齊藤:はい。「主役の子がいいね」ってすごく言ってもらえますね。

― それはとても嬉しいことですよね。

齊藤:最高に嬉しいですね。僕はこの作品が彼女と脚本家の金沢さんの名刺になったらいいなと思っているんですよ。もちろん僕自身にとってもそうなんですけど、それ以上に僕が本当に素晴らしいと思った2つの才能なので、お2人に何かプラスの効果があったらいいなと。観た方によって違うと思いますが、どこかをピックアップして良い印象を持ってくれれば、僕としては満足なんですね。

「あんなのもありなんだ」と思わせたい

― “齊藤工監督”としての次作に期待する声も多く上がっています。齊藤:今回は奇跡的なものの生まれ方だったので、それがもう1回起きるとは思えないんですよね、正直。だけど最初、別所さんの所に企画を持っていったように、僕は企画を勝手にいっぱい持っていて、今はコメディを作ろうとしているんです。僕以外全員芸人さんで。それは企画・プロデュースと出演なんですが、プレイヤーだけじゃなくて、ものを作る意識というのは今回の経験で非常に強まりましたね。今回のプロジェクトは『HONEY』という曲からインスパイアされたものというルールの中で作ったので、今度はそれが全くない条件で作ってみたらどうなんだろうともどこかでは思っていまして。今回の作品を色んな映画監督に見せたら、「隙がない」って言われたんです。「隙」も映画の魅力で、個性だったりするから、と。その意見は確かにそうだなと思ったので、監督を今後二度としないってこともないと思います。

― そういった企画は常に頭に浮かんでくるものなのですか?

齊藤:原作を探したり、あとはリメイクですね。昔の映画を比較的多く観ている人間なので、この年代でやっていたものを現代に置き換えたら面白いんじゃないかというものがたくさんあるんです。行定勲監督の『円卓 こっこ、ひと夏のイマジン』(2014)という作品も、クランクイン前に小津安二郎の『大人の見る繪本 生れてはみたけれど』(1932)というサイレント映画をみんなに見せたそうです。昭和7年の話なんですけど、子供同士のヒエラルキーと親同士の力関係が逆だったりする。それって確かに現代にも置き換えられるんですよね。僕は残っている作品は決して額縁に入れるべきじゃなく、そういった普遍的なテーマを現代に置き換えて表現するということをすべきだという気はしています。

あとは絵本を実写化したいのもありますし、完全オリジナルで書いているものもあります。企画書として文字起こししていないものもありますが、自分の中では1個じゃなく、色んな球を持っていたいなと思っています。それって14年間俳優をやってきて、今までできなかったことなんですよ。なかなか状況的にできなかったことが、もし今の環境で許されるんであれば、僕はやりたいなと。俳優だけやっていくつもりもないし、連続ドラマのループの中で擦り切れて居なくなるっていうのは、望んではいないので。ものを作っていくという姿勢は常に持っていたいし、今回それを形にしてくださったのですごくありがたいタイミングだったなと思っています。

― では最後に、夢や目標を実現するために大切にしていることを教えてください。

齊藤:こうやって人に言うってことじゃないですかね。公言すると引くに引けなくなったりするんですよね。言葉にするって、半分自分に対して言ってるようなものじゃないですか。だから根拠のない自信でもいいんですけど、口にするってことは大事な気がしています。

― 常に発信していくこと。

齊藤:そうですね。受け身の態勢が自分の性に合わないんですよね。海外を見ると、肩書きが役者という人が少ないくらい、皆さんプロデュースやライター、ディレクションなどをしていて、当たり前のように発信者なんですよね。発信者がプレイヤーをしているっていう。それが日本にあってもいいんじゃないかなと思っているんです。でもそうじゃないシステムが日本には根付いていて、それを否定するつもりは毛頭ないんですが、僕みたいなイレギュラーなルートを模索し出す人間がいてもいいと思うし、若い世代の方に…真似したくないと思われてもいいんですけど(笑)、「あんなのもありなんだ」って思わせたいなというのはあります。

― ありがとうございました。

俳優として刻んだ14年間のキャリアがあったからこそ、巡ってきた監督業というチャンス。それを真摯に全うした彼は今、新たなステージを迎えようとしていた。飽くなき探究心でエンターテインメントに向き合い、隠れた才能を見出していく―そうして生まれる作品たちを今、多くの人が待ち望んでいる。(モデルプレス)

「半分ノ世界」(総合エンタメアプリUULAにて配信中)

出演:田辺桃子、井浦新 他監督:齊藤工

楽曲名:大橋トリオ『HONEY』

視聴方法:ソフトバンク店頭 または UULA Webサイトより会員登録→アプリをダウンロード

斎藤工(齊藤工)プロフィール

生年月日:1981年8月22日(32歳)出生地:東京都

身長:184cm

血液型:A型

15歳の頃にモデルとして活動をスタート。メンズ雑誌「MEN'S NON-NO」や「POPEYE」、国内の各ショー、パリ・コレクションなどで活躍した後、2001年に「時の香り~リメンバー・ミー~」で俳優デビューを果たした。近年では、大河ドラマ「八重の桜」(NHK、2013年)、「仮面ティーチャー」(日本テレビ系、2013年7月期)、「ミス・パイロット」(2013年、10月期)、「僕のいた時間」(フジテレビ系、2014年1月期)など数々の話題作に出演。このほか「抱きしめたい」(2014年)、「劇場版 仮面ティーチャー 」(2014年)などの映画、CM・雑誌等で活躍している。

【Not Sponsored 記事】

関連記事

「インタビュー」カテゴリーの最新記事

-

【PR】SNS総再生2億回突破のSoala 新曲へのプレッシャーを乗り越えて提示する、新たな“救い”の形<「声の軌跡」インタビュー>Soala

【PR】SNS総再生2億回突破のSoala 新曲へのプレッシャーを乗り越えて提示する、新たな“救い”の形<「声の軌跡」インタビュー>Soala -

HYBEラテンボーイグループSANTOS BRAVOS、&TEAMとの“特別なつながり”とは BTSら世界的アーティストからも大きな刺激【モデルプレスインタビュー】モデルプレス

HYBEラテンボーイグループSANTOS BRAVOS、&TEAMとの“特別なつながり”とは BTSら世界的アーティストからも大きな刺激【モデルプレスインタビュー】モデルプレス -

peco「運命は直感だった」 今だからこそ息子に語るryuchellへの愛とは【モデルプレスインタビュー】モデルプレス

peco「運命は直感だった」 今だからこそ息子に語るryuchellへの愛とは【モデルプレスインタビュー】モデルプレス -

草川拓弥にとっての役者の在り方「毎回大切にしていること」久々GP帯ドラマ出演で嬉しい再会も【「東京P.D.」インタビュー】モデルプレス

草川拓弥にとっての役者の在り方「毎回大切にしていること」久々GP帯ドラマ出演で嬉しい再会も【「東京P.D.」インタビュー】モデルプレス -

モデルプレス特別企画「The Test Shoot」vol.10 南琴奈――注目の若手女優を活写モデルプレス

モデルプレス特別企画「The Test Shoot」vol.10 南琴奈――注目の若手女優を活写モデルプレス -

FANTASTICS八木勇征&中島颯太、相方だから知る互いの素顔――溢れ出す“ゆせそた”の絆【Welcome to Sunshine インタビュー】モデルプレス

FANTASTICS八木勇征&中島颯太、相方だから知る互いの素顔――溢れ出す“ゆせそた”の絆【Welcome to Sunshine インタビュー】モデルプレス -

【Netflix「ボーイフレンド」シーズン2インタビュー/フーウェイ編】ボミの言葉で「はじめて自分は今、辛いのだと気付きました」同じ不安を“一緒に乗り越えたい”と感じた瞬間モデルプレス

【Netflix「ボーイフレンド」シーズン2インタビュー/フーウェイ編】ボミの言葉で「はじめて自分は今、辛いのだと気付きました」同じ不安を“一緒に乗り越えたい”と感じた瞬間モデルプレス -

【Netflix「ボーイフレンド」シーズン2インタビュー/トモアキ編】テホン&ダイシュンから影響受け参加 “一生分泣いた”思い出の1日とはモデルプレス

【Netflix「ボーイフレンド」シーズン2インタビュー/トモアキ編】テホン&ダイシュンから影響受け参加 “一生分泣いた”思い出の1日とはモデルプレス -

前田敦子「30代になったらありのままは絶対に無理」14年ぶり写真集で包み隠さず語った体作り【「Beste」インタビュー】モデルプレス

前田敦子「30代になったらありのままは絶対に無理」14年ぶり写真集で包み隠さず語った体作り【「Beste」インタビュー】モデルプレス